2017.05.05

2011年に発行した拙著《本当の自分と出会う ナチュラル ヴォイス ヨガ》の、導入編、基礎力編、実践編、と250頁くらい書いた後に、最後の単元として書いた上達編をそのままをここに掲載します。ここだけ読んでも分かりにくいところがあるかもしれません。

私の経験で把握できたことを、声に限らず道を求める方に役立てていただきと書きました。ブログ的に掲載するにはだいぶ長いですがそのままここに掲載します。拙著を最初から読めば分かりやすいと思います、図書館や書店になければ木村まで申し込んでください。

上達編 ― 声のとらえ方 ―

これまで、五つの母音を重点にして体の使い方や気の流れについてお話をしてきました。今まで声についてそれほど関心がなかった方もまずはやってみて、声の出し方というものが自分にとってどういう意味を持つのか、声が楽に出るということがどういうことなのかを試し、体験していただいたと思います。本書では声の分野からの呼吸や心身の感じ方・使い方についてお話していますが、心や体の正しい使い方、他の人や物との正しい関わり方という点では、どんなことを行う場合でも基本は何も変わりません。

生きるということは自己表現です。歩くことも、食べることも、声を出すことも、自分を生かす表現をするための法則は一つです。そのことを行うために適した身構え、心構えが必要で、それは体にとって一番効率的で無理がないということ、心にとっても対象に対して無理のない状態であるということです。無理がなくなるためには、押す力・引く力、吸う息・吐く息、上・下、与える・頂くなどのバランスが取れることが必要です。

この章では初めて声に興味を持たれた方にとっても、専門家にとっても、声とどのように向き合うのか、呼吸、意識の持ち方、体の使い方、姿勢等について、より上達への道を理解していただき、実践の手引きにしていただきたいと思います。

声を出すためのいろいろな作業、例えば、口の開け方、姿勢、目の使い方、手の使い方、息の強さ、などは全て体感空間に影響を与えますが、結果としてうまく声が出ているときには体感空間のバランスがとれ安定しているという事実があります。しかし、声の全てが体感空間のとらえ方だけで解決するわけではありません。

声をよくしていく方法はいろいろあります。それらは個別の方法というよりも、声に対するいろいろな切り口があるといった方がよいでしょう。

例えば、響を切り口とした場合は、いろいろな響の場所をどれもできるようにしていくことが必要ですし、力の方向を切り口とするなら、全ての方向への力加減を憶えていくことが大切です。呼吸、空間、体の使い方、母音、とアプローチの方法は多いほど良いでしょう。しかし、その一つの切り口の中ではいかに偏りを減らすかというところに焦点を合わせていくことが大切です。

声楽を学ぶ方へ

発声法だけにとらわれることは決して良いことではありませんが、よく響く声とか倍音の多い美しい声を出すためにはやはり良い発声法を身に付けなければなりません。しかし本来の良い発声というものは、体全部が声を出し歌を歌っている、体も心もすべてがその歌に向かって協力し、歌う人の全てをその歌に込めている状態です。そしてその結果、聞く人に豊かで美しいと感じさせるような声や歌になっているということです。

初心者には特に問題になる、喉仏を下げる、軟口蓋(なんこうがい)をあげる、喉を開ける、というような意識的な操作が、それだけの作業では不自然で無理な声になってしまいやすいのです。

これまでお話ししてきたような生きた姿勢をとるという全身的な自然な方法と体感空間を開くというイメージとが合わされば、誰でも”喉を開ける”とか“喉仏が下がる”というような状態を作り出せるのです。

発声練習や歌うときだけでその感覚を身につけようとするのではなく、普段の生活や体の使い方の練習の中で、それらがかってに生じるような全身的な使い方を身につけておくことが大切です。そうすれば、姿勢や声に対するイメージが、喉仏が下がる、軟口蓋が上がる、そして知らずしらず喉が開いているという状態を生み出してくれます。また喉と体や呼吸との連携ができてしまえば、声の色を変化させようとするだけで全身の使い方までが変化するのです。

外への関わり方

どのようなことをするときにも、「自分の内での作業」と「外との関わりの作業」とがあります。体の使い方や意識の集中する部位等の「自分の内での作業」、自分が目で見たり触ったりできる世界やイメージで形作った世界等とどう関わるかという「外界との関わりの作業」が共に大切になります。

意識や行動のパターンは人それぞれで、「自分の内での作業」に重きを置く人と「外との関わり方」に重きを置く人があると思いますが、「内での作業」が「外への関わり方」の変化を生み、「外への関わり方」が「自分の内」での変化を生むので、どちらも意識して学び実践することが必要です。

このことの声の場合での一例で発声法の勉強をしている人が陥りやすいところですが、声を良くしようと自分の体の使い方や喉の使い方等、自分の内だけの研究に力を入れるあまり、良い声さえ出すことができれば良い歌、人を感動させることの出来る歌が歌えるはずだと誤解してしまうことがあります。

例えばボクシングをするとき、丹田で動作することや、腰や手の出し方のフォームの研究をすることは大切ですが、そこに意識のある間は相手を倒す必殺の力は出てきません。相手の顔に向けて自分の全意識とパワーをぶつけてこそ、丹田に力の集約された強いパンチが出てきます。これと同じで、声を出すときには口の形や体のフォームの研究も必要ですが、対象とどう関わるかということが声の出方を変え、結果として呼吸や体の使い方が変わってくるという大きな働きを忘れてはならないでしょう。

自然な声

「自然」であるということと、「地」や「素」の自分とは違うものです。「自然な声」とは無理のない声であって「演技していない声」のことではありません。大切なことは、声を出すために自分を窮屈にしないということですが、声が出にくいときはどこか自分を窮屈にしている働きがあります。声を出す時に限らず何か行動をする時に生じるその窮屈さは、普段、肉体的や精神的に自分を歪めていることと同じことから生じています。

例えばいやだなと思うとき、円満な意識空間の中に凹(へこ)んだところが生まれます。すくめば首の後、落ち込めば胸、気力がなくなれば腰やお腹の体感空間がしぼむ、頑張れば上下のバランスのよくない体感空間になる、というようなことです。

いつも空間を感じて声を出すように意識しているとその歪曲(わいきょく)を感じ取れるようになりますが、その歪曲したところを膨らませる、元に戻すように声を出すことが大切です。その歪曲の多くは自分の日常性の中にありますから、その凹みを膨らませるのは、ある意味非日常的な作業です。その作業は自分の「地」や「素」に戻るのではなく、演技をするということです。

声を出した時に空間の歪曲を感じ、そこを拡げるというようにコントロールできるようになれば素晴らしいことです。もちろん、その作業があたりまえになり、「地」や「素」のままで歪曲のない状態になることができれば、それは理想的なことです。

良い声・良い歌には才能が必要か

今思い起こしてみると、私が本格的に声楽を学びだした頃、それまではとても楽しかった歌をうたうことから喜びがどんどん失われていきました。一生懸命にやればやるほど声が出にくくなり、歌うことが面白くなくなっていきました。

「喉を開く」とか「声を当てる・響かせる」というようなことを、バラバラに練習をしたため、「ただ声を出す」という自然な動作がうまくできなくなってしまったのです。良い声が自然に出ているときには喉が開いた感じがしますし、声がよく響いている感じもあります、しかし良い声が出ている人にとって結果として感じられるこれらの状態を部分的に集めて真似をしても決して良い声にはなりません。

私の場合はまさにこの間違いを犯していました。私だけでなく声を学ぶ多くの方がこの間違いを犯します。この間違いは才能の問題だと言われればそれまでです。才能のある人の場合は、部分的な練習をしても自分の主体性が声の働きを統合し、声の良さも歌のうまさも伸ばしていけるものです。

しかし時を経て分かってきたことは、一般的に「才能がない」と言われていることの意味は、「後天的な自然性の喪失」であるということです。私を含め、ほとんどの人が生まれつき持っている能力 ―生命の喜びを基準に行動できる能力―を充分には発揮できていないのです。

子供が何の屈託もなく伸びのびと声を出しているような状態そのままを、より深い呼吸に、よりデリケートな呼吸にしていけばよいのですが、意識的に不要なことをしたり部分的な練習をするため、自然性を失ってしまうのです。感じ方や方法を変えれば誰もが今よりもずっと素晴らしい声を出すことができ、より本質的な喜びを得ることができるようになります。

音域は生まれつきか

持って生まれた資質でテノールやソプラノのような高い声になったり、バスやアルトのような低い声になったりしますが、その人の資質の範囲で音域を拡げていくことが出来ます。特殊な歌を除いて、誰もが歌うための必要な音域を持ち合わせています。

生まれつきの声帯の長さで低い声の限度が決まると一般的に言われていますが、チベット仏教のお坊さんたちは驚くようなとても低い声を出します。私は研究をしていませんが、工夫をすればそのような発声法もあるのでしょう。

音域が広いということは、声を出す時の呼吸が、ゆったりした呼吸と、緊張度の高い呼吸のどちらにもが幅が広く、体が上に伸びる働きと下に伸びる働きのが大きく、また、デリケートさと力強さの幅も広いということです。

悲鳴の声は緊張度が高いだけの声ですが、呼吸がゆったりしていないと、大人でも子供でも悲鳴に近いキャンキャンした高い声になります。

反対に重い病気で元気がなくなると緊張度の高い呼吸ができなくなり、ボソボソとした低い声しか出ません。

誰でも普段の話し声の抑揚では結構広い音域を使っているものですが、歌声となると急に難しくなり、高い音が出ないということが多いようです。音域を充分に使うには特別な訓練をする必要があると考える方が多いのですが、本来、誰でも体や呼吸の使い方を変化させることで音域を拡げることが出来ます。私達がどんな場面で高い声や低い声を出しているかを考えて見ればよくわかります。

笑うとき、大きな声で呼ぶとき、感激したとき、仕事が済んで「あああ~~」と開放的に伸びやあくびをするとき、興奮したり上がって声がうわずったとき、悲鳴や金切り声、などと誰でも結構高い音を日常的に出しています。また、「うーん」と考え込んだり、「おい」とすごんだりするときには低く力のこもった声を出しています。

ですから歌をうたうときに高い声や低い声が出にくいという人も、生まれつき音域が狭いということではなく、その声が出るような心や体の状態を意識的に作り出すことができないというだけのことです。無意識に声を出しているときには自然の理に適った高い声や低い声を出しているものです。

しかし、高い声を出すときに喉を締め付けて出す、というような自然の理にかなわない声には苦しさやいらだちを感じます。この不快感は自分の中のバランスを感じとる働きが正常に働いているということです。声の出し方がおかしいですよ、呼吸が間違っていますよという自分の中からの声がよく聞けている状態なのです。声を通じて自分の心や体の使い方を是正しなさいよということです。

高い声では緊張度が増し、上に伸びるエネルギーが多くなります。心が緊張したり体が締まる事により、喉の状態も緊張度が増し、高い声を出す準備ができます、しかしそれに対して足腰やお腹に力がこもり、下に伸びるエネルギーが生じ、下方の意識空間が拡がり、心と体を開放するという一連の働きが伴わないと良い声にはなりません。喉を締めて搾り出せばそれなりに高い音は出なくはないのですが、それは、声を出している人にも、聞いている人にとっても苦しさを感じる不快な声です。

「喉を締める」、「喉で声を出す」、「喉を絞って声を出す」などと表現されていることは、喉に向かって気が集まり、上に行くべきエネルギーが喉に向かって下向きに働き、下に行くべきエネルギーが喉に向かって上向きに働き、喉に気を集めて声を出している状態です。感覚的には「喉が主役」になって能動的に働こうとする状態です。

低い声では下半身に力がこもり重心が下がり、下に流れる気が多くなります。しかし、重心が下がらず、肚に力がこもらない状態で低く強い声を出すと、いわゆる「喉声」や「だみ声」になってしまいます。

高い声も低い声も上下に流れる気のバランスが取れていることが大切です。当然「喉」と「喉の周りの筋肉」はとても強く働いているのですが、無理なく働いているとき、「喉は受身」になっているように楽に感じられるものです。このとき意識は喉ではなく、声を出す対象や空間に置かれています。

声を理屈で分析するととても難しそうですが、結論としては活性化された体と心、積極的・開放的な思い、強い安定力、明確な意思、そしていつも感激のある心を持つことが高いところでも低いところでも気持ちのよい声を出す秘訣です。

声を良くしたり音域を拡げるには特殊な才能や知識は必要ではなく、また特殊な人が特殊な追求の仕方をするものでもなく、誰もが自分の持っている感性の範囲で追求し、養う事の出来るものです。

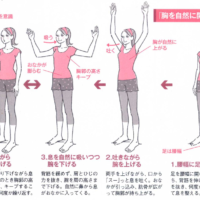

五種の母音メソッドや呼吸法で体と意識の拡がりを体験し、さまざまな気の流れを体に憶えさせることで、音域も無理なく拡げていくことができます。

バランスをとることが発声法の原点

歌や声の先生のところにいくと「喉を開いて声を出しなさい」、「息をお腹で支えなさい」、とか、「声をここに響かせなさい」などと大切なことを色々教えてくれます。しかし実のところ、その教えが頭で理解できても、その通りできて伸びやかな気持ちのよい声を出すことができるのは、ほんのわずかの人だけです。なぜでしょうか?

それは、先生の言うそれらのノウハウのほとんどが、良い声を出せる人が自身の声の出し方として意識できていることだからです。良い声を出すために体は多くの作業をしているのですが、そこで自分が意識していることはほんの一部でしかありません。基礎になる体の使い方や感じ方が違えば、自分と同じような良い声が出るようにしてあげたいと先生が努力しても、その通りにはできないことが多いのです。幼い頃から良い声を聞いて育ってきたとか、恵まれた才能の持ち主以外はこのような習い方で良い声を習得することはとても難しいのです。

専門的に声を学ぶ人の場合はそのような習い方をしたとしても、それをヒントにして研究と練習に充分な時間をかけてよい発声法を身につけていくことでしょう。しかし、趣味で歌うひとや、生活の中に良い声を生かしていきたいと思っている人にとって、そこまで徹底した声の研究をすることはできない相談です。にもかかわらず、コーラスなどの趣味でやっている人たちに対しても専門的に学ぶ人たちと同じような方法で指導がなされていることが多いのが現実です。

それでは良い声を出すことができるようになった人たちはどのようにそれを身につけたのでしょうか。

バランス感覚を養う

うまく声が出ているときにはバランスがとれています。上下、左右、前後への気の流れ、吸う息と吐く息の働き、息と声の強さ、思いと声、拡がる力と締まる力、そして体感空間などなど、挙げればきりがありませんが、それらのバランスが取れています。そしてそれが大きなバランスであれ小さなバランスであれ、うまくいっているときには、安定感とか快感として感じ取る能力を私たちは持っています。声に限らず、この感覚こそが生きるうえでの全ての行動の正邪、適不適を見分ける最高のバロメーターです。

調った状態にならなければ出すことのできない大きなバランスの声を一足飛びに出そうとするとバランスがとれず、良い声を出そうとするほどに、無理な呼吸、無理な体の使い方になってしまい、結局のところ無理な声しか出てきません。

小さいバランスであっても、「バランスを取る」ということを最優先にして声を出していくと無理がかからず、そのバランス感を維持したままバランスを大きくしていくことはさほど難しくなくできます。生命はバランスのとれている状態を「快」として感じ、また「快」をいつも求めていますから、小さくともバランスの取れた状態を体験すると、その快さこそが生命にとって正しいやり方の証しであるということが直感で分かり、その「快」という手がかり足がかりで前に進んでいくことができます。

必要なことは、自然で楽で、体や呼吸が統一されて力がみなぎり、気が通っていることです。そして、うまく気の通らない自分の不得手なところは、その気が通らざるを得ない姿勢で呼吸をしたり声を出せば通るようになります。小さなバランスであればそれがやりやすいのです。

また、母音の種類により気の通り方、体の使い方が変るので、それを利用してその母音がでやすい姿勢をとることで気が通りやすい状態を作ることもでき、それが体の歪みや呼吸を正す働きになるのです。これが母音メソッドの項で学んでいただいたことです。

また、毎日体も意識も変化しているのですから、必要なことも毎日変化しています。厳密に言えば毎日の練習も同じことしていては上達しません。この練習法、この発声法、この歌手の声の出し方、などと固定的にならず、その日の練習を始めたときの状態からバランスをとっていくのです。

先生について発声法を学び、声の出し方がうまくなった人にとって、それは先生の言う通り真似ただけでうまくなったわけではありません。

先生の言っていることはこんなことかな? あんなことかな? といろいろやっている中で、うまくいったとき、自分の中の「バランス感覚」が、「このやり方・この声の出方はよい方向性だ」と感じ取り、それを追求していくことで体得しているのです。

自分の中にある「快さを求める働き」が本当の自分の先生です。頭で考えることが優先したり、感じる働きを無視したり曇らせたりしていては、いくら良い先生についてもうまくいくものではありません。

しかし、「良い声」が一声出れば、その快さ、体や喉に負担のないこと、気分の軽さ明るさ、声を出すことの充実感等々…でその声の出し方が良いことは自分で把握でき、自分の進む方向も分かるのです。

ですから、私の声の指導法は、声そのものをああしなさい、こうしなさいとは言いません。その人のそのときの状態の中で、まずは大きなバランスを求めず、足らない働きを補うように、その人の良い声をイメージしながら、体の使い方、呼吸の方法を誘導し、その声を出るような状態を作ってゆきます。その状態が出来れば、楽に快い声が出るようになっています。快い声が出ると誰でも、「なるほど、バランスが取れるとはこういうことか」と分かります。そして、その声を出している自分の心や体の状態についても、より良い使い方になっていることが分かります。

バランスが小さくても呼吸と喉の働きが一致協力した声を学ぶことがまず大切なのです。

トレーニングとは?

本書の中にもヴォイス・トレーニングという言葉が出てきますし、私自身もヴォイス・トレーナーと自称しているのですが、実は私はこの言葉があまり好きではありません。私のやっていることを表現するための適当な言葉が見つからないので、しかたなく世の中で通っているヴォイス・トレーニングということばで表現をしています。

「トレーニング」という言葉を辞書で引くと「訓練」「教練」「練習」「仕込み」「調教」等と書かれています。また、「訓練」という言葉を引くと「教えならす」「実践を繰り返して一定の目標に至らせようとする教育の方法」とあります。私たちは生まれてこのかた多くのことを、この言葉の意味に表されているような、自分の外から与えられる意味や方法によって身につけてきています。しかし、このようにして得られた能力から生れる「心の衝動」や「行動」は、本質的な喜びや充実感を生み出すことはできません。

「生命」には、無理のないバランスの取れた状態を「快感」として感じる働きがあります。現代人にとって、それを感じ取る能力は失われつつありますが、この「生命の感じる快感」こそが本来、自分の生きる根本の指針であり、目的であり、生きている限り決してなくならないものです。この働きを指針として行動するとき、言い換えれば、他人の言葉や学説等のような、自分または他人の価値観等の判断力に従うのではなく、生命の感じる快感に根ざした行動をする時にはじめて、安定感、充実感、そして喜びが得られ、心や体の健康も与えられるのです。そしてこのことは、その行動に対する価値観や結果に対する自他の評価とは全く無関係です。

立ったり座ったりするだけでも、誰かと話をしても、声を出して人に話し掛けても、スポーツをしても、仕事をしても、どんなことをする時にも自分にとって一番無理のない方法がありますが、それは生命の感じる快感による以外に把握出来るものではありません。

もう一つ大切なことがあります。良い声といってもそれがあたりまえに出るようになれば、他の人がその声をいくら素晴らしい声と評価したとしても、自分にとっては良い声でも何でもないあたりまえの声です。自分にとっての良い声は、新たなより大きな喜びを得ることの出来る呼吸と声です。

慣れてしまえばつらさも快感もありません。心も体も常に新たな刺激を欲していて、常に適応力を拡大していくことが生命力を発揮させます。慣れたまま生きることは惰性で、何の喜びも得ることはできません。

訓練と感受性

声を含む全てのジャンルで上達ということを考えるとき、いわゆる訓練によって無理やり、そしていやいや憶えさせたことは自分の持つ安定感やバランス感という「快感」に根ざしておらず、見かけ上は習熟したように見えても、その行動や心の使い方は自分に喜びを与えることが出来ませんし、また自分が真に喜べていない行動では、その動きや表情そして声などの「表現」が他の人に与える快さや感激も少なくなるでしょう。

とはいうものの、「訓練」によって自分の本来性に根ざした「良い心の使い方」、「良い体の使い方」が身につくということも結果的には多くあります。しかし、それは「訓練」によって身についたように見えるだけであって、真にそのことに貢献したのは、訓練を通じて得た「不快に対する感受性」が「正しい方法への希求」を生み出したことである、というのが本当のところでしょう。自分の行っていることが自分の体や心にとって「快い状態」なのか「不快な状態」なのか、「自分の原点からの表現」になっているのかどうか、言い換えれば、自分らしい表現になり、そのことが自分に喜びをもたらしているのかどうか、ということが微妙なレベルまで感じることが出来るようになることがより上達することへの最上の方法です。

他から与えられる考え方や方法であっても、実際にそれをやってみたときの手ごたえを感じるのは自分自身ですから、自分がチョイスし、自分に合うように工夫すればよいのです。ところがそれを無批判に受け入れたり、強制されたりしてしまうと、それに対して感じる「快・不快」を無視してしまうことになります。不快なことを繰り返し行うことにより、感受性が鈍感になっていきます。学校教育でも、社会にあって何かを身につけていくというときでも、「学ぶ」ということが往々にして、心理的にも肉体的にも鈍感さを身につけていくという場合が多いのが実情です。

何かを憶えたり上手になろうとするとき、「訓練」と言う形で憶えこませようとするのではなく、本来自分の中にある「生命に根ざしたバランス感」を指針として、喜び・楽しみながら行い、快い行為として心や体に憶えさせることが大切です。憶えるというよりは自分が生れながらに持っている快さを「思い出す」と言う感覚の方が大切でしょう。

感受性が変わる練習法

ナチュラル ヴォイス ヨガでは、その人の声に対する感受性が変わることを大切にします。体や呼吸の使い方を無理のないように変えていくと声は勝手に変わってしまいます。自分にとっての無理のない声が出ると「あぁこれだ」と即座に分かるものです。

間違った知識や思い込みがじゃまをするとその感受性が鈍っていたり、感じていても否定をしてしまうことがあるのですが、感じたことを素直に受け入れることが出来れば、その方が楽で気持ち良く、その方法が正しいということが分かります。出てくる声が他人から評価を受けるかどうかということはとりあえず関係ありません。良いと評価されるであろうという声にする必要はないのです。「自分にとって快い声」であるということを一番大切にするのです。これを指針にしていれば必ず結果として他からも喜ばれる声になっていきます。

このためには、理解力に訴えて良い声になるための方法を伝えるのではなく、その場で、その時に、現在の状態の中から新しい感受性を生み出すことの出来る良い声の体験をすることが一番大切なことになります。もちろん、声のベースになる基本的な体操法や呼吸法などを頭で理解し、憶え、実践することも必要なことですし、母音メソッドのように、おおむね間違いが起こりにくく良い声を体験しやすい方法を使って自習しやすくすることも大切なことです。

楽で気持ちの良い「バランスの取れた声」を繰り返し体験し、いつでもそのバランスを再現できるようになると、必要な筋肉や神経も結果的に鍛えられ、バランスも大きくなっていきます。感じ方が変化するだけで充分なのです。プロの歌手や声楽家を目指す人であっても、まずは感じ方の変化が必須であり、最後までそのことが課題になるでしょう。今まで無理をしてでも要求される声を出してきた方も、楽な音域と強さでバランス感覚を養えばずっと声は楽になるでしょう。

ナチュラル ヴォイス ヨガでは、その人の現在持っている能力の範囲でバランスを取り、バランスがとれたまま大きくなっていくということを目指します。もちろんこのバランス感の指標は声そのものから自分の生命にフィードバックされるものです。

このような求め方をしていると、感受性が変わり、小さな動きでも、ちょっとした仕草さでも自分の原点に根ざした自分らしいということが一番バランスの取れている状態だと分かってきます。体に無理のない本来の使い方が身についてくると、そのことを行うために必要な筋肉はかってにトレーニングされてしまいます。そのことを行えば行うほど上手にやれるようになります。

いくら練習してもうまくならないというのは、才能がないからではなく、方法が間違っており、感受性を育てないからです。

生命の喜び(快感)に根ざさないやり方は不毛です。今までよりも「楽」、「楽しい」、「気持ちよい」、ということを体験し、それが良い使い方であるということが分かるということを実感していただきたいと思います。

必要なのは気付き

誰もが本来持つ、自分の能力を最大限に発揮した良い声と言うものがあるはずです。その能力を発揮するためには、体や心が調い、安定した深い呼吸ができる必要があります。しかしそれを把握し自分のものにするのはとても難しいこと -例えば体が良い状態にでき上がらない限りそのような声は一声たりとも出ないのではないか- と思っていたこともありました。

しかし自分の練習と生徒へのレッスンを重ねるうちに、決してそうではないことが分かってきました。その人の今現在の状態の中で足らないところを補うような呼吸に導くことで声は大きく変化します。声を出してみて自分にとって感じることのできる調和感・違和感、楽さ・苦しさ、快感・不快感を頼りに体の使い方を変化させ、呼吸を楽にしていきます。

言葉を変えれば、声の側からの要求で呼吸を変えていくという作業で、より良い声に変えていくことができるということです。少なくとも一声なら自他共に「あっ」と驚くような良い声がちょっとした指導で簡単に出せるものです。必要なことは、良い声の呼吸を繰り返し行い自分の身につけていくことです。結果として自分の持つ意識空間が拡がり、肚に力のこもった呼吸ができるようになります。

ただ、常に自分を見つめ感じる習慣を持っていなければ自分の感じ方の変化に気付くことはありません。違いが分かれば自分にとって快い方を選択していくことにより、それに必要な筋肉や神経は勝手に発達します。どこそこの筋肉はこんな働きがあるからこれを鍛えようなどと思う必要はありません。

もう一つ、どのようなことをする場合にもいえることですが、一つの方法だけで求めていくと、把握の仕方に偏りを起こしやすいということ、そしてその方法にも偏りや間違いを起こしやすいということがあります。

またいつも意識して生活をしたり声を出したりしていると、「ああこれか」と感じる発見がいろいろとあることでしょう。そしてそれに慣れてくるとまた他のことで新たな発見が生まれる。ということが次々と連鎖していきます。ところが以前の発見と同じようなことが新たに「ああこれだ」という感覚でとらえられることがよくあります。前にも気づいたことのはずなのにと、まるで堂々巡りをしているようですが、けっしてそうではありません。螺旋の階段を上っているようなもので、上や下から見ると同じところを回っているように見えますが、知らないうちに少しずつでも上に昇っている、そんな自分に気付くことでしょう。

いずれにせよ方法は無限にあるでしょうが、いろいろな角度からアプローチすることが、より的確な方法の発見につながり、自己実現をしていくための近道になるのではないでしょうか。

このように私の提唱する方法では「気づきが主体」で、声に対する感受性を変えていくだけです。体や心を変化させ向上させる秘訣も同じくここにあります。

-自分の声に出会う-

別のところでも書きましたが、トレーニングという言葉を本当は使いたくありません。私にとって声を変えていくということは、「トレーニングする」という感じではなく、自分らしい声を見つける、本来の声に出会う、などと表現する方がしっくりくるのです。

自分の声に出会うということは自分が潜在的に持っている能力がそのまま声と結びつくということです。この実現のために母音メソッドを作り、また個人に合った指導をしていますが、私のしていることを一言で表現するには「ヴォイス・トレーニング」という言葉しか見当たらず、しかたなく木村式ヴォイス・トレーニングと言っています。

また個人指導とは別に「ナチュラル・ヴォイス・ヨガ」のセミナーを随時開いていますが、参加した人たちは、誰もが「気持ちい~い!」といいます。人それぞれの感覚ですが、響きのある通った声が出るとか、クリアーで豊かに調和した感じがするという感想が多く出ます。

自分らしい声が出てくると、「こんな声が自分の中に?」と誰もが驚きます。このときこそが自分らしい呼吸をし、自分を活かし健康にする、心豊かな生き方をしている瞬間なのです。

レッスンをしていて、生徒からその人らしい声が出てくるとき、このときが私の一番感激する瞬間ですが、生徒が言うことはきまって「気持ちがよい」、そして「自分が大きく感じられる」ということです。体と呼吸の使い方がその人にとって理にかなったものになったとき、思考によって生まれる主体性ではなく、自分の存在そのものから生じる主体性が感じられ、これこそ自分だ、これこそ自分の声だと自覚できます。これが自分の声に出会うということです。

さて、どこか特別な筋肉を鍛えたからといって良い声が出るものではありません。声帯の筋肉を鍛えたり、腹筋を強くしたりということで微妙な喉や全身の筋肉を支配する神経回路を変えることは出来ません。もちろん自分の体が自由に動かせるだけの筋力は必要ですし、体や筋肉も楽器なのですから全身の機能を高めることはとても大切なことです。しかし、それよりも大切なことは体が思いに対して機敏に反応するような、健康的で全身的な体の使い方を憶えるということです。体や喉に無理のない呼吸でその場に必要な声を出していれば必要な筋肉は勝手に鍛えられてしまいます。あらかじめこことここを鍛えれば良い声になるというようなものではなく、小さなバランスであってもその人の現在の状態の中でバランスのとれた全身を使った声を出すことが大切です。そのバランスは必要に応じて大きくも小さくもなり、拡がりのある声もデリケートな声もそのバランスの中から生まれてきます。鍛えるよりも、フィーリングやイメージを大切にするのです。

グループレッスンのために、誰にも共通な声のメソッド「母音メソッド」を開発しました。これは独習も可能と考えて本書(本当の自分と出会う ナチュラル ヴォイス ヨガ)を出しますが、自分の声を深く感じ、より良い声を自分のものにするには一人ひとり個別の、千差万別のパターンがあります。理解できないところや質問には直接指導でお応えします。

この記事へのコメントはありません。