スックと伸びてドンと安心

「スックと伸びてドンと安心」、すなわち「背スジが伸びて下腹に力がこもっている」。これを言い換えれば「胸郭が高く広がり横隔膜が前も後ろも横も全面的に下って骨盤底筋がしっかり下支えしている」という状態。これは呼吸筋が拮抗し合うことで生まれる働きです。この拮抗の働きを別の表現で言えば、いかに伸びのびと腹圧の高い状態を実現するかということです。腹圧は私たちが健康な心身を維持するためにとても意味のあることで、内臓の血行や自律神経の安定のために不可欠なことですが、ただやみくもにお腹に力を入れても意味がありません。しかし腹圧という言葉は、ヨガや武道・健康法ではよく使われ、その方法や感覚に先入観を持たれやすい言葉です。また、腹圧は単独に働くのではなく、全身的呼吸の働きと共に働いて初めて意味のあるもので、腹圧だけを高めようとすることは弊害を生む間違ったやり方です。そこで、色々なタイプの呼吸で腹圧がどのようになっているか較べてみました。

①、胸式呼吸 肋骨を拡げたり萎めたりする動きが主体の呼吸。

緊張したときや病人がよくやる呼吸の型で腹圧がかからない。

②、腹式呼吸 Ⅰ 背中が伸びているが、お腹の動きだけで呼吸をする。

拮抗がなく胸郭が広がらず腹圧があまり高くならない。

③、腹式呼吸 Ⅱ 背スジがゆるみ、胸を落としてお腹を動かして呼吸する。

拮抗は生じていないがある程度腹圧を高めている。

④、腹式呼吸 Ⅲ 背スジは緩むが、吸って下げた横隔膜の力を緩めずに、お腹を引っ込めて息を吐く。

腹式呼吸Ⅱよりも腹圧がリズミカルに高まるが、自律神経のバランスが取れず、

本来の能力を発揮する呼吸の型とはいえない。

③・④の場合は、腹圧がかかっていてもバランスの良い呼吸ではありません。

⑤、腹式呼吸 Ⅳ ⑥の胸腹式呼吸に近い呼吸を、腹式呼吸と呼んでいる場合もあるかもしれません。

⑥、胸腹式呼吸 元気・気持良い・高らかに笑う・積極的な心で生きる・心身をコントロールするときの呼吸。

この型の呼吸が人間が本来生まれもつ機能を発揮する呼吸の型。

⑥では、肋骨を高く引き挙げたまま横隔膜を下げ(第一の拮抗)、骨盤底筋や肛門が引きあがり(第二の拮抗)、吐く息で強く腹圧がかかる(第三の拮抗)。そのため胸郭が上下せずにお腹を含む胴体がよく動く。いわゆる体幹の筋肉がよく働く。

全身、特に内臓の血行がよくなり自律神経のバランスがとれ、心身が調う。吸う働きと吐く働きが同居する。肛門と同時に骨盤底の筋力が働いて横隔膜が内臓を下に押す力に対してそれを受け止め引き上げるような力が入ることで、腹圧を高めると同時に脱肛などのトラブルを防止する。

これらの息の入り方の説明はあくまで図式的に説明をしたものであって、機械のような力の入り方ではありません。フレキシブルにとらえてください。

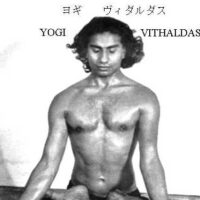

さて、この⑥の型の呼吸の拮抗の働きを生むには、頭頂部を天に向けて 伸ばし、項(うなじ)も天に向けて伸ばし、天突(胸骨の先端)を引き挙げ、肩を下げ、肩甲骨が締まり、肛門を締め、下腹を引き挙げて締める、というような一連の働きが必要ですが、これを「基本姿勢」ということばで表現しています。

これが「スックと伸びてドンと安心」した状態の深い呼吸で、背スジを伸ばす働きで肋骨を挙げ、呼吸と共に波のように生じるリズミカルな腹圧の高低が生じます。いわゆる、深く力強く、吐く息に力がこもる呼吸です。アイアンガー師はこの 呼吸を保ったまま全てのポーズや生活をしておられました。

喉で息を止めて胸に力をかけてイキムと、腹圧ではなく胸圧が高くなります。胸に吸った息であっても、喉を閉めずに腹圧に移すとか、それ以上にお腹に息を吸って力を込めれば腹圧が高まりますが、この働きは内臓の血液の循環にとってとても大切です。本来私たちの体にはリズミカルに増減する腹圧が血液循環のために働くというメカニズムが与えられています。しかし、俗に言われるお腹の力の抜けた体の使い方では腹圧が足らないため内臓に十分な血液が回りません。また呼吸とともにこの腹圧をうむ横隔膜のリズミカルな動きが自律神経の安定とも大きく関係しており、呼吸の型が健康度や心の豊かさを生むといっても過言ではありません。

呼吸の働きは先天的に与えられているもので、原始生活者たちは当たり前に持っていたことでしょう。文明の発達とともに、それが失われないよう、姿勢を正すという文化も共に発達していたと思いますが、現代に至ってはそれも風前の灯火のようです。自分にとって生命にとって正しい呼吸を身につけていただきと思います。

呼吸法は偏ったやり方をすると心の広さが失われやすくなります。それは、呼吸の広がりが体感空間として感じられ、それが心の広さでもあるからです。体感空間が広く心がどこまでも広くなるような呼吸法をしていただきたいと思います。

伸びのびと笑っている時のように、楽しんで真剣に仕事をしている時のように、ジレンマなく正しい心で人と相対している時のように、焦りなく落ち着いて意識のクリアな時のように、そんな心と身体の使い方が呼吸を深くします。

次の記事

→ 母音について

この記事へのコメントはありません。