食事や体操の情報は玉石混合ですが、ちゃんと選びさえすればいい情報もたくさんあります。しかし呼吸については多くの人が口にする割には深い話があまりありません。でもこれこそがキーポイントであり、きっとすべての人が求めているであろう自身の向上のために学ぶべき必須の課題です。でも世の中の現状では、このまま放っておいては改善されることはありません。

呼吸に限らず、生命に訊いて生きるという本来の生き方を取り戻さなければ、人生の核心へのアプローチは難しいことでしょう。学問や文化は他の人の成果の上に積み上げていくからこそ発展があります。しかし、生命の働きも生命が生み出す肉体も心も、生まれてから死ぬまで、与えられたものをどこまでも生かして使うしか道はありません。他人の成果の上に積み上げられることは決してなく、自分の道は自身が一つ一つ体験して拓くしか方法はありません。

「俺の言うことを信じるな疑うな、試してみよ。」と沖先生に言われ、すべてを試してみることはできないけれど、五十数年ずっとそのように考え、人が体験で得た知識を受け売りするのは泥棒と思って生きてきました。ある時点で確たる自分の考えを持つようになりましたが、沖先生に教わったことは全くその通り。自分のレベルは、今あるこの状態、自分にとっては高くも低くもない、自分が噛みしめ、自分の足が踏みしめているところにあります。確実に着実に自分の足で道を拓いてその道を歩むことが真に充実した人生を歩むことと実感しています。

胸式と腹式の呼吸

呼吸について毎日あれこれ考えたり試したりしますが、レッスン中、思いもかけず分かりやすい表現が口をついて出ることがあります。先日は胸式呼吸の話で分かりやすい表現がフッと出て来ました。今まで話してきたことと内容は同じですが、とりつくところを変えると理解してもらいやすいのではないかと思います。今回は胸に入る息の二つの入り方を感じていただきたいと思います。

胸式呼吸は身体に良くない、腹式呼吸がいいと多くの方が思っていますが、良いとか悪いとかというには胸式と腹式の違いをもっと明確にする必要があります。呼吸は肺を収めている胸郭の容積を変化させて空気を体内に取り入れたり吐き出したりする作業ですが、肋骨の動きだけで肺の容積の変化を生み出すやり方を胸式呼吸、横隔膜やお腹の筋肉を使って行うのを腹式呼吸、そしてこの両方の働きを使うのが胸腹式呼吸です。

この胸腹式呼吸という言葉は若いころに沖先生から習い、赤ん坊のしている呼吸だと教わりました。最近はこの呼吸を推奨する人も増えてきているようです。ですが、身体は機械のように右や左、白黒というようには働かず、その働き方や働く程度が様々です。胸式や腹式といってもその意味するところがあいまいで、指導する人によってやり方や意味が異なっているように思います。

そこでいつも書いているようなことをもっと突っ込んでみようと思いますが、そこには大前提があります。それは、いつも元気で伸びやか、心が落ち着いてゆったりと深い、気分のいい呼吸をしていたい、そのためにはどんな体の使い方をすればいいのか。それを解明するための考察です。

二つの胸式呼吸

タイプ①の胸式呼吸

胸に息を吸う(入れる)には二通りの方法があります。一つは背スジが緩んだところから、

の背スジを伸ばしながら胸に息をいれるように吸うやりかたです。この入れ方では肋骨が高くなって息が入ります。次に、今伸ばした背スジを緩めれば肋骨が下がって萎み、意図して止めなければ息は出ていきます。

タイプ②の胸式呼吸

もう一つの胸に息を入れる方法は、背スジを緩めたままで 肋骨を持ち上げて胸郭を拡げる方法で、鼻をすするときやしょんぼりとため息をついたあとそのままの気分で吸うときの息の入れ方です。吸う力を緩めれば息は出ていきます。

胸腹式呼吸(タイプ③)

①の場合、吸うときに伸ばした背スジを緩めて息を吐きましたが、背スジを緩めないで吐こうとすると、ある程度以上は肋骨が下がらず萎まないので、お腹など体幹の壁の筋肉を使って吐くことになります。そのまま、もっとたくさん吐こうとすると、お腹や腰、骨盤底筋や肛門まで強く働き、背スジを伸ばしていても肋骨が絞られて息が出ていきます。 次に、そこから背スジを緩めまいまま吐く力を抜くと、お腹に息が流れ込み次に胸にも息が入ってきます。人によってはまず胸に息が流れ込み、それからお腹にも息が入って来るかもしれません。その息の流れに沿って意図的に深く深く息を入れていくといつの間にか下腹が締まって骨盤底や肛門が締まり腹圧がかかり、肚(丹田)に意識が集まります。より習熟している人なら肚に意識を置くだけですべてが生じるかもしれません。練習過程の人なら、息の入ったところで下腹を締め、骨盤底や肛門を締め、腹圧が高め、と、一つ一つたどることで肚に意識が集まるかもしれません。このときに決して「背スジを緩めない」ことと「腰を固めない」ことが大切ですが、つい背スジが緩んでしまい、吐くことと肋骨の下がることとが連動してしまう人が多いので注意が必要です。頭頂を天に向けてしっかり伸ばしておくと背スジが緩みにくくなります。そしてまた背スジを一切緩めずに十分に吐くところから次の呼吸が始まります。

これが胸腹式呼吸で、背スジが伸びていることで、胸もお腹も含めた全身が呼吸に参加できます。この呼吸の仕方を③とします。

良い腹式呼吸

背スジを伸ばす力の程度や呼吸の深さは、人により時や場合により様々です。背スジが伸びていても③ほど深く吐かなければ肋骨はほとんど下に引っ張られず、肋骨の動きが少なく、お腹が多く動く腹式になりますが、これは良い腹式呼吸といえます。

背スジが伸びているか緩んでいるかで入ってくる息の方向性が変わります。

②の息の入れ方の場合も肋骨を起こし拡げ、胸郭の容積を大きくすることに違いはありませんが、入る息の流れ方は上向きの方向性を持っています。①の方がより下向きの傾向を持ち、③は全く下向きに入ってきます。

良くない腹式呼吸

②のように背スジを緩めた状態でも、お腹に息を吸い入れることはできます。そのままお腹を引っ込めれば息は出ていきます。この呼吸を腹式呼吸と呼んでいる人も多いのですが、背スジを緩めた腹式は決して勧められる呼吸の方法ではありません。無意識にでも背スジの伸びている人なら胸腹式呼吸に準じた呼吸の形になりますが、呼吸を意識的に行うというのなら、背スジを伸ばさない方法はやるべきではありません。

背スジを伸ばす

今回、背スジを伸ばすという言葉を使っていますが、この力の込め方を表現するのに以前は「背骨に力を込める」という表現をしていました。自分の中では同じ感じですが、その言葉がどのような動作を意味するのか、言葉での表現はとてもあいまいです。 簡単な動作を行うときであっても数多くの筋肉が関与しているのですから、言葉の使い方には注意が必要です。 例えば、「元気な時、よしやるぞと決意するときには誰でも背スジが伸びます。」この言葉は「背骨に力を込める」よりも動作の状態をよりうまく表現できてはいないでしょうか。 実際、多くの筋肉が協力して全身で背スジを伸ばしていて、何処をどう使っているのかを解明することは至難の業であることでしょう。しかし、「しょんぼりして背スジの緩んだ姿勢」という言葉と対比してみれば、多くの人にとって共通の感覚、共通の認識を持てるように思います。これには、起立筋が背骨を立てる働きが最重要ではありますが、そのために多くの働きが協力していることがわかります。これを分析して理解するのではなく、気分としてその状態をいつでも自分に再現できるようにすることが大切です。でも私にとっての表現は、“背スジを伸ばす”の一言です。

③の呼吸を体感

それでは③の呼吸をより意識的に体感してみます。

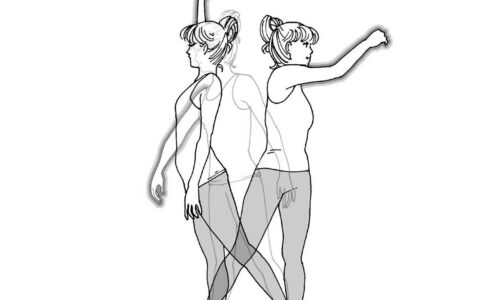

立位でも座位でも、背中を真っ直ぐに立て、

A.しっかりと背スジを伸ばし、アゴを引いて頭頂を天に向かって伸ばす。

(アゴを下に向けるのではなく、後ろに引くと感じます)

B.そのまま息を吐くとお腹が凹みます。

AもBももっと強めて、これ以上吐けないというところまで吐いたら、Aの力は全く緩めず、Bの力を抜きます。(背筋を充分に伸ばしたまま吐く息を緩める)。

そうすると息は下向きに流れこみ、お腹にも入りますが胸にもたくさん入ってきます。このときに胸を上げようとする力を一切入れなくても胸に息が入ってきます。これは深く吐いた時に絞られていた肋骨が元に戻って胸郭が広がったということです。 吐いている時にも背スジを伸ばすことによって肋骨を引き上げる力が働いたままであったから、吐く力を緩めたときに肋骨が戻るように広がって息が入ってきたということです。体感できたでしょうか。この後は胸腹式呼吸のところに書いたようにもっと深く息を入れ意識を肚に置きます。

②の呼吸を体感

次に②の呼吸。

座っても立っても、背中を真直ぐに立て、背スジを緩めて上下に縮み、いわゆる悪い姿勢になります。上体を前に倒したり頭を前に出すのではなく、腰や背中が円くなります。前屈みではなくアゴを緩めて身体が上下に萎む。できる限り背が低くなったように感じる。

この姿勢から身体を一切伸ばさずに息を吸い入れようとすると、お腹にも胸にもほとんど息が入らないことでしょう。背中を伸ばせば入ってきますが、背中を伸ばさないで息を入れるには、別な力で胸を引き上げなければ息が入ってきません。それが泣きじゃくるときや鼻水をすするときの力の入れ方で、 ②の胸式の入れ方の例です。この吸い方で胸に息を入れたときは、吐くときに胸が下がり、気力のないため息のように息が出ます。吸うために上げた肋骨を下げて萎めて吐くということです。これが良くないといわれる胸式呼吸の型です。

吐く息に力を込める

元気な時、やるぞと気力の充実しているときには背スジが伸びます。このときには肋骨が起き上がり高くなります。それは 四つ足の動物の肋骨が背骨からぶら下がり、背骨に対して直角になることで最大の容積を生み出しているのと同じように、起き上がって直立した人間も背骨に対して同じような角度を保つことによって大きな容積を確保しようとしている状態です。私たちのこの作業は、背スジに力がこもった状態を保つことでその働きを維持できます。そしてこのときの息の力の入れ方の感覚は、吐くときに力を要し、吸うときには力で吸い込むのではなく、吐く息の力を緩めることで、息の方から入って来るような感じになります。これが③の働きで、このときに横隔膜が一緒に働けばお腹にも入り、より多くの息が入ってきます。そしてその上に、骨盤底の筋肉や体幹の筋肉を働かせることで拮抗を生み出し、腹圧を高め、いわゆる肚に力のこもった充実感を生み出します。もちろん、もっと息を入れたい時には②の働きを補助的に使うこともありますが、背スジを伸ばして肋骨を高く保つということが良い呼吸のための第一条件です。

ただし、活動している多くの場面、色々な動きの中でその状態を維持するには、下腹や横隔膜、肛門や骨盤底を引き上げる筋肉群、体幹の壁になっている多くの筋肉が、胸郭を開いた状態を維持することに協力し、腹圧を高め、拮抗を維持できる身構えを保っていなければなりません。この働きに必要不可欠な基本の働きがここ2年、折に触れお話ししてきた「三つの拮抗」です。

これがなければ丹田や肚といった意識は生じません。でもその前に、まずは背スジを伸ばすということがなければ他の働きは正しく働かず、呼吸を深くするためのどのような連携の働きも生じません。

意識の持ち方

「背スジを伸ばす」という意識的動作は常時持って生活するべきですが、「三つの拮抗」については、その感覚そのものを意識して暮らすのではなく、呼吸法や発声の練習の中で、意識の方向性を育てるための練習、神経回路を育てるために使います。もちろんよい回路が育てばそれはいつの間にか「背スジを伸ばす」と溶け合ってより良い感覚へと進化していくことでしょう。良い呼吸が実現できているときの感覚は、例えば充実した気分、気持ちがいい、そして肚に力がこもるというような、生命の側からフィードバックとして与えられるものです。

次の記事

→ 意識化する

この記事へのコメントはありません。